电影市场不景气,恐怖片成为强心剂

更新时间:2025-10-21 04:02:58

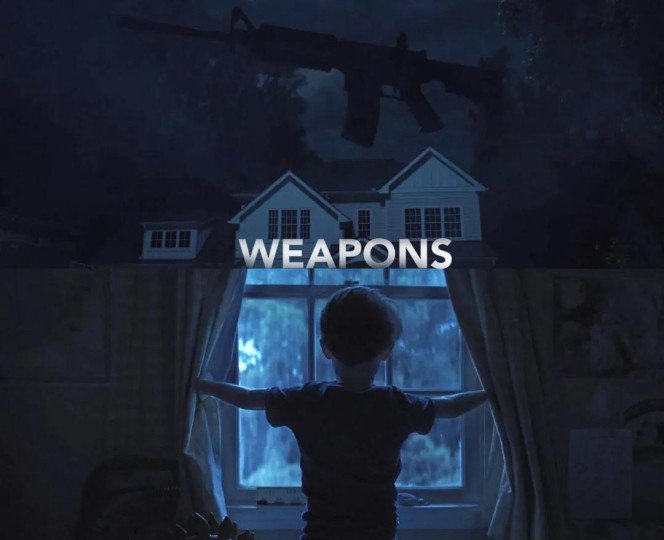

回望今年年初《某种物质》在北美颁奖季持续升温,到四月份眼看《罪人》势不可挡地冲击各项恐怖片纪录,到五月《死神来了6》打破重启IP狗尾续貂的魔咒,再到八月《凶器》突出重围,以不足4000万预算砍下全球2.6亿票房。

如果说,在过去的几年里,每年都必会有一次“恐怖片大年”的说法,更多是基于恐怖片整体的口碑表现。那么今年,无论是票房和口碑,还是关注度的综合表现,几乎可以说是难得空前的恐怖片大年,尤其还是在全球影市都不景气的当下。

随着超级英雄电影的式微,此前占据的市场份额显而易见地被恐怖片吸收了一大部分;就连《招魂4》这样口碑不甚理想的续集也迎来了市场大回春,上映仅两周便轻松超越系列第一部保持了12年之久的票房纪录,年度票房前十已在射程之内。

有趣的是,恐怖片的分野显然正在无可避免地发生。在过去的很长一段时间里,公式化的古典叙事恐怖片仍然是电影市场的绝对主流。即便A24的“高级恐怖片”在类型片受众这里确实有着不小的震荡,产出过一批极具启发性的佳作。但无论是票房还是影响力上,之于前者还是小巫见大巫。

如今,恐怖片中最传统的那一部分,依旧还遵循着70年代以来B级片病毒式不断复刻的套路模式。要么是不断地拍摄续集与重启IP,要么是翻拍或者改编类型文学中那些依然富有名气的作品;即便是原创剧本,也是照着流行的范本进行微调。这些类型片的范式经受过市场几十年的检验,已经无限接近它们自身的完美形态,有着庞大的受众背书。

然而,随着以乔丹·皮尔为标志的一群具备敏锐商业嗅觉的恐怖片创作者的出现,这种垄断正在被打破。新锐的类型片创作者富有冒险精神,但并不摒弃和否定前人的拍摄经验,并不强调一种标新立异的风格统领。在我看来,这是跟A24倾向的高级恐怖片最大的区别。

简而言之,他们的创作仍旧还是在类型片的范式和框架当中进行的,比如《不》的怪兽和灾难片模式,比如《某种物质》的身体恐怖,再比如《罪人》的吸血鬼,以及《凶器》的史蒂芬金式小镇疑云。摄制层面也依然高度商业化,但与此同时有着足够的容错空间,剧本有足够的原创性和辨识度,镜头语言或叙事方案也不落俗套,甚至越来越精细和大片化。

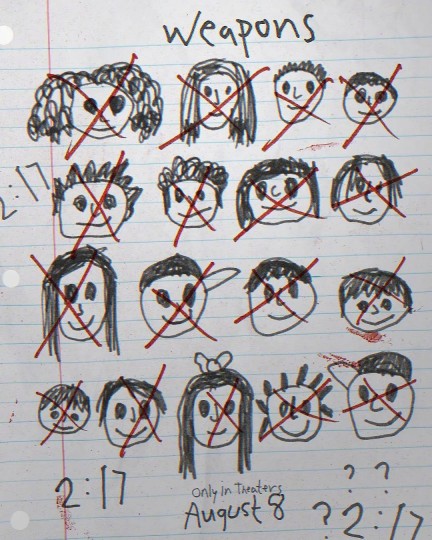

在此,就以《凶器》为例,来聊聊恐怖片的“新”变化。“两点确定一条直线”是《凶器》中那桩离奇古怪的儿童集体失踪案的最大突破口,而在某种程度上,它也是扎克·克雷格导演在类型片创作中堪称“四两拨千斤”的核心手段。

这个突破口的奏效之处就在于,如此简单、直接得让人“难以置信”。以至电影里也对此不加掩饰地揶揄,开篇便说“你不会在新闻或其他渠道了解此事,因为警察和当地大人物都为没能解决此事而感到丢脸,于是封锁了消息”。

作为扎克·克雷格独立执导的第二部长片,《凶器》尽管已经有前作《野蛮人》大获成功的经验,以及“乔丹·皮尔未能竞拍到剧本一怒之下炒掉两个经纪人”这样的新闻造势背书;但高达7000万美元的全球首周票房,以及2.6亿美元的累计票房还是远远超出外界预期,成为继《罪人》后又一部既叫好又叫座的现象级原创恐怖片。

当年《野蛮人》曾以400万成本拿下4000万北美票房,时隔三年的《凶器》又以3800万成本拿下全球2.6亿票房,克雷格何以接连拍出高回报率的类型片爆款?我认为,这当中不仅体现出创作者的硬实力以及对市场的灵敏嗅觉,还潜藏着如今院线受众审美的迁移,以及类型片一条确切的进化路线。

影片中,“两点确定一条直线”是“灭霸”乔什·布洛林饰演的某位失踪儿童父亲提出的寻人思路。他的猜想是既然17个孩子在同一个时间以同样的身姿笔直奔走,那么他们之间必然存在着某种联系,最简单的可能性即是他们将汇聚到同一地点,由此便可能定位到孩子们“藏匿”的位置。

这样的定位方法同样巧妙潜藏于影片的章回体结构。作为事件里最特殊的两人组,被舆论裹挟的女教师贾斯汀和班里唯一到场的学生亚历克斯是两点一线,犯了执法大忌内心惶恐的警察与被施暴却不敢迈入警局的瘾君子是两点一线。诸如此类故事性的交汇才最终抵达那个既抓马又抽象,甚至喜感的结局。

在导演前作《野蛮人》中,由两点一线到两线一点的走向同样也在发生。一间民宿的两次入住,以两位主人公与民宿地下室的怪物交汇的两条线,看似产生大篇幅重复的情节;但随着剧情深入,性别议题托出,我们才知道为什么这种重复的展开如此必要,也终于明白为什么只有女主角看到“怪物”的真相。

而在《凶器》当中,以不同人物章回呈现的多线叙事也是同样如此。一方面,在各个故事线里,充分反映多元的社会矛盾和角色困境;另一方面,当这些由角色代表的点确立的直线一条条交汇,这个社区的恐怖叙事才终于生动起来,成为一个混沌而又自给自足的戏剧化场域。

跟所有有着自觉的创作素养的导演一样,克雷格始终没有确切回应《凶器》是关于什么的一部作品,不管是对北美频发的校园枪击案的指涉,还是特朗普再上台引发的反建制焦虑,又或电影里鸠占鹊巢的女巫引发的移民恐慌,似乎都没有偏离这故事的呈现,在不同程度上有着它们各自的说服力。

但影片中更为深刻的困境,恐怕还是关于现代性的反思,即在孩子们集体失踪后,女教师主人公贾斯汀被围攻、指责和恶意揣测所折射出的那个系统性的矛盾:在一个看似完美的教育系统内,一个充满活人感的、发自内心关爱学生的教师会被视为某种异类,反而是系统所不接受的。

作为一个教师,你只需要做好你本职的教授知识的工作,当你发现有学生的情况不对劲,你只能选择无视或者上报给相关的负责人。但如果稍加干涉,在学校管理层这里,你的行为可能被视为越界,而在家长那里你的好意可能会被看作不轨。

所以说,电影中孩子的失踪倘若被作为一种现实隐喻,那便是孩子在看似健全、看似鼓励发展自我,实则却伪善冰冷的教育系统中“个性”的泯灭,于是才会在如此简单的故事中不被人们所发现。即便电影最后,孩子们终于被救出,但那副行尸走肉的失魂状也要持续漫长的时间才会逐渐消失。而系统的陷阱就在于人一旦进入其中,接受了某种没有合理的反馈机制的教育和社会化,之后长远的生活就很难摆脱其影响。

在当下的电影行业,似乎越来越多人选择将恐怖片当作自己职业生涯的便捷跳板,一度被视为“恐怖片希望”的超级新人导演阿里·艾斯特接连两部新作只剩下稀疏可见的恐怖因子,而深耕类型片领域即将20年的迈克·弗拉纳根也初尝了自己恐怖片以外的主流好莱坞制作。

随着《野蛮人》《凶器》的大获成功,扎克·克雷格导演俨然乔丹·皮尔后又一位备受瞩目的恐怖片新作者。《凶器》前期剧本竞拍便已见得好莱坞制片厂对这位新锐导演的重视,显而易见后续项目会更容易展开。私心希望这位电影人能在原创恐怖片领域继续发光发热,今年电影市场已经掷地有声地证明恐怖片巨大的爆发力,而我相信这只是一个开始。

作者| 多尼达克;公号| 看电影看到死

编辑| 骑屋顶少年;转载请注明出处

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

『』相关阅读

《烈焰焚音》

《烈焰焚音》

当我们说某个电影角色厌女时,我们在说什么?

当我们说某个电影角色厌女时,我们在说什么?

斯隆女士的信仰和布局

斯隆女士的信仰和布局

There is only life that matters. ——气质独特的探案片

There is only life that matters. ——气质独特的探案片

2025年7月份开始观看《凤凰大视野》往期节目汇总(不按时间顺序 时刻更新)

2025年7月份开始观看《凤凰大视野》往期节目汇总(不按时间顺序 时刻更新)

程昭悦谋反这几集太精彩了

程昭悦谋反这几集太精彩了

电影作为一种声音

电影作为一种声音

观众需要有诚意的作品

观众需要有诚意的作品

本该满分的翻拍,毁在一张无波的面孔

本该满分的翻拍,毁在一张无波的面孔

这剧,实在是太能瞎扯了

这剧,实在是太能瞎扯了

我不知道这是什么电影,但是应该不是我期待的女性电影

我不知道这是什么电影,但是应该不是我期待的女性电影

《呼喊与细语》观后

《呼喊与细语》观后

这是一部伪装成历史正剧的ai作品

这是一部伪装成历史正剧的ai作品

《小城大事》值得!!!

《小城大事》值得!!!

爱的反义词不是恨,是清醒的痛

爱的反义词不是恨,是清醒的痛

下个路口再见

下个路口再见

野蘑菇千万别吃,真有毒

野蘑菇千万别吃,真有毒

二刷才看见爱登堡男装

二刷才看见爱登堡男装

Disney+劇集|《神力人》第一季:平凡日常的知音相伴,克服自我的神力孕育

Disney+劇集|《神力人》第一季:平凡日常的知音相伴,克服自我的神力孕育

超级好看

超级好看