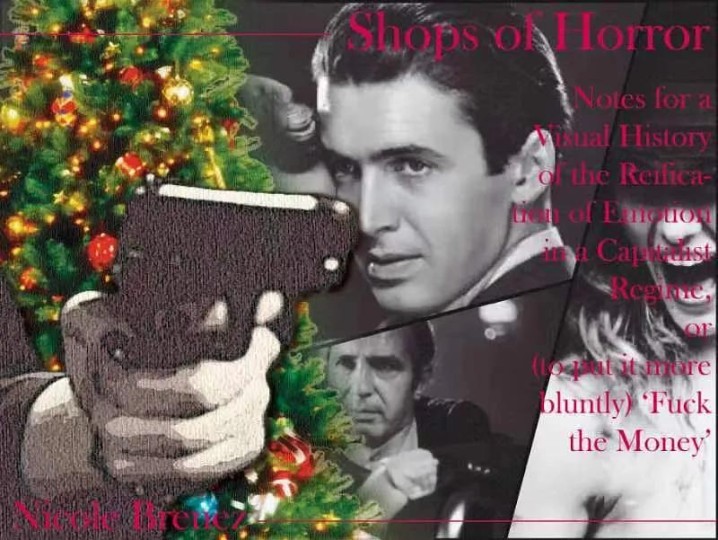

【翻译】Nicole Brenez : 恐怖商店——资本主义体制下情感物化的视觉史札记

更新时间:2025-10-20 04:02:20

原标题:《Shops of Horror》

Notes for a Visual History of the Reification of Emotion in a Capitalist Regime, or (to put it more bluntly) ‘Fuck the Money’

作者 /妮可·贝内兹 [Nicole Brenez]

翻译&排版 /筱原桜

校对 /罗曼

制图 / 喵刀

现代社会,它早在幼年时期就从大地的腹腔中拽出了冥王普鲁托的头发(雅典纳乌斯),如今更是将黄金奉为圣杯,视为支撑一切生命法则的璀璨化身。

——卡尔·马克思,《资本论》第一卷第三章(1867年)

I.电影史与观念史

三部低成本的作者电影。对于约翰·卡萨维茨与阿尔伯特·费拉拉而言不足为奇。但对于刘别谦来说,在仅有不到五十万美元的预算下,1939年11月短短28天拍完一部电影,实为特例。

《街角的商店》(1940)改编自克洛斯·拉斯洛(Miklós László)1937年的剧作《香水》

《谋杀地下老板》(1976)是约翰·卡萨维茨的原创剧本(马丁·斯科塞斯略有帮助)。

《戈戈舞的故事》(2007)将《谋杀地下老板》的故事移植到纽约并加以简化。费拉拉从未公开声明,但这部却是的的确确的翻拍,电影中的多处对白完全是对卡萨维茨文本的再写。

《街角的商店》以理想化男性的女性幻梦为切入点,最终描摹出职场工作的博弈关系。

《谋杀地下老板》创造出梦魇般的故事,同时摒弃了传统的故事框架,从而探索拍出与女性身体相关的更为具象的可能。

《戈戈舞的故事》以轻松幻梦为表象,实则揭示了资本主义制度下人际关系腐蚀的噩梦本质。

《街角的商店》把人转变为商品交易的附庸。

《谋杀地下老板》塑造了一个负债至死的英雄形象。即使主人公科兹莫·维泰利(Ben Gazzara 饰)沉迷赌博后债台高筑。他自始至终都代表着死亡本身,电影则成为了一段无法改变现实的插曲。

《戈戈舞的故事》构建了一个金钱流通无阻并且全面渗透的世界。主人公雷·鲁比(Willem Dafoe 饰)身负债务,因此只能将赌博当做唯一的救命稻草。作为个体在系统的游戏规则中寻求解脱,却最终陷入更深的泥沼。结尾时他突然找到那张从未丢失的彩票——这暗示着痛苦挣扎或许是不必要的噩梦。

《街角的商店》在米高梅这样声名显赫的造梦工厂内部,塞入了一份真正的,关于情感物化的电影檄文。它分析了利益动机如何侵入人们最私密的情感领域,将浪漫关系也置于交换价值的逻辑之下。几乎在同一时期,另一位身处好莱坞的德国人写道:

在美国,一个人与其经济命运没有什么不同。人是由资产,收入,地位和前景塑造的。这层经济面具与人的内在品质完全重合。每个人的价值等同于他的收入,而他的收入也反映了他的价值。通过在资本主义经济中的变迁,他认识到自己是什么。除此之外什么也改变不了。(西奥多·W·阿多诺)⁽¹⁾

在好莱坞经历其最具争议性与创造性的十年之际,《谋杀地下老板》描绘了在商业规则中,一种电影理念与情感乌托邦得以存续的条件。它自视为最后一部嬉皮士电影,并提出了电影重构这一题材的主张——尽管这一点尚未得到足够的讨论。⁽²⁾

在乔治·布什统治下的美国,资本主义正踏入一个异常血腥的阶段,以及自柏林墙倒塌后便完全失控的美帝国主义时期,《戈戈舞的故事》彻底抹除了人的存在,只保留了其物化(reification)状态。

[1]. T. W. Adorno and Max Horkheimer, ‘Two Worlds’ in Dialectic of Enlightenment (New York: Social Studies Association, 1944). [Translator’s note: I have slightly amended the official English translation to bring it closer to the French version quoted by Brenez.]

[2]. Nicole Brenez, Cosmic Cinema – The Killing of a Chinese Bookie: The Rebirth of Aesthetics (forthcoming).

II.幽闭症

《街角商店》将其空间限制(围绕马朵查克商店展开)转化为一种电影的特征:从舞台转向银幕,刘别谦从未追求空间的拓宽与无限延伸;相反,他将其完全集中于身体动作、姿态和表演上。商店作为核心的场景,并未萎缩成一个亟待展开的空间;电影的结尾极其精妙,通过灯光的逐渐熄灭,所有装饰性的元素被逐渐剥离,从而让观众的目光聚焦于两个注定要相拥的躯体,那份缓缓升腾的情愫之上。与商店相关的其他场景,也同样以身体和面孔为核心;但他们并没有拓宽空间的维度,反而证明了其局限:约会的咖啡馆最终只有一个角落停留;老板康复的医院和女主的公寓仅仅是一张床的空间;甚至连街道也没有正常的全景镜头。这种对空间边界极致的聚焦,在女主角克拉娜·诺瓦克(Margaret Sullavan 饰)那一个面孔特写中达到顶点,她的面容被框定在邮箱的格框之间,而这些信箱是双重的空无:既无信件,也无景深的背景(back),仿佛具象了社会中与生俱来的禁锢与孤独。

这些依附于商店的相邻场景,绝非为了丰富场景装饰,而是为了印证情感孤独的空间属性:马朵查克先生因妻子有情人而试图自杀,最终卧病在床。克拉娜躺在床上,因似乎未赴约的神秘笔友而满心焦虑。匿名信件在老板和阿尔弗雷德·克拉里克(James Stewart 饰)之间传递;化名信件在克拉里克与克拉娜之间流转。无论哪种情况,男主都为他人的相思之苦奔波,并最终填补了他人的欲望与空缺。对于所有角色而言,理解、同情和奉献似乎都化身为詹姆斯·斯图尔特的形象——情感智慧的代名词。

《谋杀地下老板》构建了一种空间往复的叙事:一边是充满想象力的具象空间;即科兹莫的西部疯狂之家俱乐部(这似乎是他唯一的容身之所),另一边则是洛杉矶的其他场所。在那里,所有遭遇都注定走向灾难,一切遵循荒诞规则,时空秩序支离破碎——电影刻意让我们失去对时间的感知(如在电影院场景),或是对空间的把握(如地下老板的宅邸,其空间感依赖灯光与欺骗性的剪辑构成),甚至对伦理关系的认知……到最后,这种混乱延伸到了行动与结果的关联(停车场的那一幕):他的车在高速公路上莫名失踪,钱在黑手党赌场不翼而飞。

简言之,唯一能让人真正存在——也就是故事发生的地方,只有西部疯狂之家;科兹莫宁愿死,也不愿失去在那里生活的权利。西部疯狂之家让人际关系有了变美好的可能:在这里,关系不再屈从于黑手党式的驯服逻辑,而是在彻底的不确定性中消解。正是这种对封闭空间的依赖与迷恋(幽闭情结),让人得以触达情感的浩瀚维度——或许正因如此,这个地方才配得上疯狂(Crazy)之名。

《戈戈舞的故事》营造出一种浩瀚的幽闭症——大部分情节都围绕雷·鲁比的天堂夜总会(Ray Ruby’s Paradise)这一封闭的空间扩展的资本焦虑展开,仅有的另一处场景(非法赌场)也和俱乐部在同一条街区——滑动门从头到尾只开启过两次。这里的危机来自资本侵占:俱乐部即将被改造成化妆品精品店,这一幕恰似鲁道夫·朱利安尼(Rudolph Giuliani)执政时的曼哈顿——整座城市渐渐被占领为纯粹的商业中心。在鲁比这桩小生意里,金钱成为了唯一的运转轴心——老板、员工、舞者、家人、顾客——眼里只有钱,口中只谈钱,生存也全靠钱支撑。可只要金钱以各种形式涌入——不管是真钞还是假币,贴满整面墙的成捆彩票,或是像虚耗品般填满空间的家具——一切就显得顺遂美满,这里也包装成名副其实的天堂(Paradise)。

III.理想男性与历史主体

尽管阿尔弗雷德·克拉里克(Alfred Kralik)看似是推动电影《街角的商店》(The Shop Around the Corner)发展的核心角色,但实际上,他被塑造成了一个纯粹的女性幻想产物,是服务业所有年轻女性心中终极理想男性的化身。克拉里克的形象构建遵循着完美的辩证逻辑:作为匿名笔友时,他是那样浪漫、有涵养、而不是庸庸碌碌,最重要的在于他是虚无缥缈的;而作为同事时,他却成了一个世俗、物质且惹人烦的家伙——正如克拉娜在两人关系结束时,用格外直白方式吐槽的那样,他还特别不起眼。

但关键在于,最终他完成了这项艰巨的任务——将这两个对立的形象维度融合在一起。而正是在这种融合中(而非那个虚无缥缈的笔友形象里),他真正成为了理想男性:阿尔弗雷德·克拉里克之所以特别,在于他足够务实,能制造出浪漫的场景,让虚幻的梦想落地为现实生活。就像克拉里克始终在努力满足他人的欲望一样,影片塑造的这位主角,拥有实现矛盾统一的能力。

克拉里克的特质好比糖果盒:装雪茄时觉得它碍眼,可装糖果时显得非常巧妙(权看使用者如何利用)。他能应对所有复杂情景的权衡,因为他身上的特质都是那么真实——他既是实用主义者也是梦想家;既勇于争辩又温柔体贴;既会关注自我又有骑士般的担当。他是集古典与现代所有美德于一身的完美男性。精神分析家常说男性往往无法真正看见女性,他们只会抓住少数几个女性特质,再用想象补全其余部分;或许女性看待男性的方式也是如此。《街角的商店》巧妙地打消我们的顾虑:恰恰因为他们完全不理解彼此,他们最终才是天造地设的一对。

科兹莫身兼多重身份——集老板、导演、布景师、经理,也是朋友、恋人、艺术家、士兵、行动派、赌徒、酒鬼、理想主义者、自大狂、失败者,花花公子于一身。他不受任何束缚,无论是社会层面的既定身份,还是情感层面的稳定关系,都无法定义他。他可以成为任何人。与此同时,其他角色也身兼多重身份:既是他的朋友、情人,也是他的下属、女孩们、保镖、工具、傀儡、暧昧对象,甚至是小摆件。

卡萨维茨在科兹莫身上创造了一种不被身份或关系禁锢的存在。他突破了身份所带来的局限,最终抵达了这种优雅的气质。他唯一的动力就是为顾客奉献完美的表演——即最优雅最具格调的表演。对科兹莫、对精致先生(Mr. Sophistication)、对俱乐部的女孩们而言,只有一个目的:给予迷人的快乐和沉醉。

科兹莫将全部精力投入到转瞬即逝与充满激情的事物——在这场低俗绮丽的表演里,即便女性一丝不挂,也依然保持着神秘。

科兹莫过着看似自由实则被金钱围困的生活;而雷(Ray)则几乎没有真正存在过——他完全由金钱的贪欲构建,是一个资本关系的载体。雇员、会计、银行家、房东、赌徒……他身边的每个人都象征着与金钱的功能性关系,他们四处奔走,只为让这些真假钞票流通起来;唯有雷除外——在这场金钱关系的循环里,他是错误的临时交汇点。

即便雷颇有魅力,他也只是资本流动下产生的错码,就像电影宣传的那样,一个打扮得魅力十足的疯子。他并不捍卫任何舞台艺术,只死守一纸金钱租约。

IIII.上层生活,底层境遇,内在气质

在就业市场中,作为商店职员,克拉里克(Kralik)与克拉娜(Klara)在工作中对彼此厌恶至极;可在工作之外,在他们为自己构建的精神世界里,两人又爱得炽热。还有什么能比这更清晰的表明:经济世界剥夺了人们感受爱、享受喜悦、掌控自身生活的权利。但刘别谦并未止步于此,他进一步阐明了这一观点:电影详细拍了公共领域对私人领域的成功入侵。表面上两个领域的割裂是彻底的——现实与理想被迫分离、工作生活与私人生活断开,正如老板那句“你下班后做什么不关我事”。

但人际关系却完全由社会地位定义,这一点从那个跑腿小工的转变中便可见一斑:一旦晋升为售货员,就开始欺压接替自己的新人;人的思想也与工作深度绑定混同在一起,比如生病的老板因为见不到顾客而痛苦。在这个世界里,唯一能想象到的集体性欢愉,竟然是——可悲地——卖出大量商品、赚得盆满钵满。若这仅仅涉及职场则批判力度尚轻。但事实上职场中,模范员工能在五分钟内获得奖赏,女售货员会因同事不对自己性骚扰感到惊讶,养家糊口的老员工只能住在单间……刘别谦意指的资本暴力方式远不止这些。

《街角的商店》的故事并未过时。相反,对当下的美国,它呼应一段特殊的过往:在大型美国购物中心将消费工业化的时代,那间可爱的匈牙利小商铺门面散发着手工艺小店的怀旧气息——在那里员工之间交流的时间尚未被计入成本。《街角的商店》讲述了一段从人际交往走向批发式商品化的历程。之所以能成为真正的杰作,其最深刻的批判在于:市场关系如何侵入并最终取代了恋人间的对话——克拉里克把爱的告白转向成了对猪皮皮夹的颂歌;相应的结尾处,克拉娜让未婚夫挽起裤脚检查他是否罗圈腿——就像买音乐烟盒这样的商品前先思考这是否划算一样。

至此,我们更能理解为何克拉娜在与克拉里克调情时,一看到安娜阿姨走来举止就突然大变;就像她的老板和不同的人说话时,会立刻从颐指气使转为阿谀奉承。这些角色或许惹人怜爱,但他们的故事和情感,都在一套社会规则的运转中上演。演员、售货员、剽窃者、伪造者、他们把自我当作商品贩卖、将他人视为精美饰配而对其爱恋:这就是二十世纪辛劳奔波的人。

《谋杀地下老板》则从相反的角度切入:舞台奇观与任何伪装没有关联,也并非社会关系异化现象的隐喻。相反,表演代表这着一种终极的珍贵品质——即在这个金钱至上的世界里,人们仍有可能创造出美好的事物。《谋杀地下老板》将表演奉为由爱、自由与幻想构成的小型复杂织体——一个难以驾驭、无法控制、无法被熟记(在西部疯狂之家酒吧工作了十年的酒保,甚至记不住里面的一首歌),只好尽情释放其中的能量,欲望与色情的场所,没有人坚信这能改变什么。

凭借着超越这种金钱逻辑的方式,西部疯狂之家(Crazy Horse West)产生的颠覆性影响,颠覆并摧毁了那些试图将其扼杀的、可悲的世俗规则。在西部疯狂之家,无论是老板还是员工,没人拥有财富,但他们齐心协力,在共同的忧郁中歌唱。消解对物质的渴望——这便是除了自身的道德准则外一无所有,也能享有的上层生活。西部疯狂之家就像一个实验性集体,它让我们得以重新看待自身与情感、身体、自我的关系——甚至共同的历史本身。

《戈戈舞的故事》的故事线承接《谋杀地下老板》倒数第二幕展开:聚焦那些未获薪酬的舞者发起的反抗。但费拉拉颠覆了卡萨维茨构建的乌托邦世界,并借鉴刘别谦作品中店铺的隐喻,将片中的天堂夜总会塑造成资本主义世界的缩影。

在雷·鲁比的天堂夜总会里,一名舞女在表演过程中就向老板讨薪,另一名舞女则在协商欠薪时与对方发生关系,还有一名舞女靠跳舞赚钱,只为供丈夫完成学业——而她的丈夫却在人际关系腐化蔓延下,不自觉成了她的客人……此时,卖淫已沦为常态,人性不复存在。真正的事件不再是聚光灯下身体与面孔的登场,而被定义为现金钞票的出现,他们渗入附着在服装,墙壁,衬衫乃至意识之中。电影精彩的慢镜头并不出现在舞者优雅的身体姿态,而是专注于观众悄悄塞到舞者身上的钞票上。达琳:这位绝世舞姬在早场,在灼热闪烁的灯光下竭力扭动身躯,身体与脉动的音乐完美同步。⁽³⁾当她在电影序幕中登场时,俨然成了金钱的化身。

然而在21世纪的曼哈顿,继斯科塞斯的《赌城风云》与保罗·范霍文的《艳舞女郎》(均为1995年电影)之后,商品的拜物教性质早已无需赘言:如果表演只剩下了金钱及其流通,那么躯体与意识只能被迫沦为透明的传导工具——唯有可怜的雷那片刻的精神崩溃。早在1995年,费拉拉就曾对道格拉斯·巴克坦言:“每一张美元都附着着不安。”⁽⁴⁾而《戈戈舞的故事》,拍摄了金钱的实在性与人类的虚无。

[3].Go Go Tales, draft script (2002) by Simone Lageoles and Abel Ferrara. Note that the script for the finished film is credited solely to Ferrara.

[4]. Douglas Buck, Fuck the Noise: Filmmaking, At Any Cost, (1995). Thanks to Brad Stevens for bringing this film to my attention. (Buck has recently directed the Sisters remake starring Chloë Sevigny and Lou Doillon.)

IIIII.电影与调遣

正如科兹莫被塑造成花花公子的画像,西部疯狂之家夜总会暗喻电影宛如一座情感场面调度的小型试验场,雷·鲁比也可被视为用调度进行消遣(此处调度自然包含双重含义,夜总会的欢愉与身份溶解)的导演——天堂俱乐部如同一场混乱的即兴拼贴,荒诞而稚气的欢愉在此诞生(比如雷的弟弟约翰 [Matthew Modine]那段残留理想主义的独白:梦想着从事戏剧导演);妓女们化身编剧,顾客成了制片人。此外到了特定时段,天堂摇身一变成为业余演员的排练舞台:保镖成了蹩脚的白兰度,背诵着《尤里乌斯·凯撒》里那段激昂的台词,而雷则摇身一变成了……科兹莫·维泰利:

“生活质量?那我们的生活质量算什么?言论自由、创造力、激情,还有彼此的爱。我要的不是晒成一身古铜色,也不是在迈阿密买套公寓——那不过是活人的棺材。我活着,就绝不会隐藏这份快活。”⁽⁵⁾

从此,一切皆为虚妄,连景观本身也是这样。希望却源自深渊最底层:舞者/妓女/编剧黛比把自己的剧本卖给了顾客/制片人斯坦利,剧本名叫《给斯蒂芬妮的枪》——这显然是在致敬《詹妮弗的枪》。后者是托德·莫里斯(Todd Morris)与黛博拉·特维斯(Deborah Twiss)于1996年拍摄的一部低成本犯罪片,宛如一颗解放性的无政府主义手榴弹;而当下,它亟需一部更具解放性和破坏力的翻拍。

[5]. Lageoles and Ferrara draft.

[6] . 原文链接:http://www.rouge.com.au/11/shops_horror.html

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

上一篇:香港为什么下雪?

『』相关阅读

《烈焰焚音》

《烈焰焚音》

当我们说某个电影角色厌女时,我们在说什么?

当我们说某个电影角色厌女时,我们在说什么?

斯隆女士的信仰和布局

斯隆女士的信仰和布局

There is only life that matters. ——气质独特的探案片

There is only life that matters. ——气质独特的探案片

2025年7月份开始观看《凤凰大视野》往期节目汇总(不按时间顺序 时刻更新)

2025年7月份开始观看《凤凰大视野》往期节目汇总(不按时间顺序 时刻更新)

程昭悦谋反这几集太精彩了

程昭悦谋反这几集太精彩了

电影作为一种声音

电影作为一种声音

观众需要有诚意的作品

观众需要有诚意的作品

本该满分的翻拍,毁在一张无波的面孔

本该满分的翻拍,毁在一张无波的面孔

这剧,实在是太能瞎扯了

这剧,实在是太能瞎扯了

我不知道这是什么电影,但是应该不是我期待的女性电影

我不知道这是什么电影,但是应该不是我期待的女性电影

《呼喊与细语》观后

《呼喊与细语》观后

这是一部伪装成历史正剧的ai作品

这是一部伪装成历史正剧的ai作品

《小城大事》值得!!!

《小城大事》值得!!!

爱的反义词不是恨,是清醒的痛

爱的反义词不是恨,是清醒的痛

下个路口再见

下个路口再见

野蘑菇千万别吃,真有毒

野蘑菇千万别吃,真有毒

二刷才看见爱登堡男装

二刷才看见爱登堡男装

Disney+劇集|《神力人》第一季:平凡日常的知音相伴,克服自我的神力孕育

Disney+劇集|《神力人》第一季:平凡日常的知音相伴,克服自我的神力孕育

超级好看

超级好看